Doña Graciela, memoria viva del campo

El sol apenas se levanta sobre las montañas de San Vicente de Chucurí, y la neblina que baja desde la Serranía de los Yariguíes envuelve las montañas. En Taguales Bajo, una pequeña vereda de caminos de tierra y piedra de rio, vive Graciela Ramírez Duarte, una mujer de ochenta y dos años que ha visto pasar la guerra y la esperanza, pero que sigue aferrada a la tierra como quien se aferra a la vida misma.

Por Andrea Gissela Orostegui

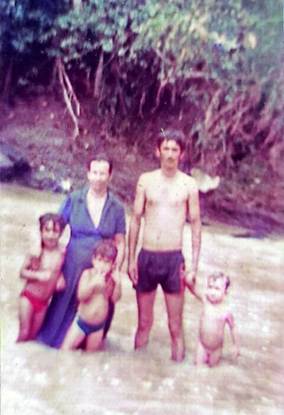

Graciela nació en una época en la que las niñas aprendían antes a pelar yuca que a leer. A los catorce años ya era esposa, y a los quince, madre. Su mundo se limitaba a la finca familiar, rodeada de montañas, donde el trabajo comenzaba antes del amanecer: preparar el desayuno, el “piquete” para los jornaleros, el tetero para los más pequeños y luego ayudar a los hijos a cruzar el río para ir a la escuela, cuando el caudal lo permitía. “Cuando el río crecía, no podían ir. Tocaba dejarlos en la casa, era muy lejos y muy peligroso”, recuerda.

Durante años, su vida fue la misma rutina de sol y siembra. Cultivaban cacao, plátano, yuca, pasto y café. En esos tiempos, el pueblo quedaba a un día entero de camino a pie. “No había carretera, lo que ahora se hace en dos horas en carro, antes era a puro paso. Yo iba a pie y me quedaba donde una madrina”, dice con una sonrisa de resignación.

Durante años, su vida fue la misma rutina de sol y siembra. Cultivaban cacao, plátano, yuca, pasto y café. En esos tiempos, el pueblo quedaba a un día entero de camino a pie. “No había carretera, lo que ahora se hace en dos horas en carro, antes era a puro paso. Yo iba a pie y me quedaba donde una madrina”, dice con una sonrisa de resignación.

Pero la tranquilidad campesina se quebró temprano. Después de catorce años de matrimonio, su esposo murió de neumonía, dejándola sola con ocho hijos. “Ahí me tocó seguir, porque los hijos no esperan”, dice sin dramatismo, como si hubiera aprendido a sobrellevar el dolor trabajando la tierra. Años más tarde conoció a otro hombre, tuvo cuatro hijos más, doce en total.

“Ochenta y tantos años” de resistencia

Hablar con doña Graciela es escuchar la historia reciente de Colombia narrada desde el fogon. “Yo sufrí la violencia desde los cinco añitos… desde que mataron a ese señor Gustavo Rojas Pinilla. Peleaban liberales y conservadores, y después salieron los de la guerrilla y los paramilitares. Eso llegaba un grupo y después el otro, uno no sabía dónde meterse.”

Recuerda los años en que las minas antipersonales eran parte del paisaje y los enfrentamientos se escuchaban como truenos en la montaña. “Aquí en aquella lomita mataron a seis personas con esas minas”, dice bajito. Cuando los disparos retumbaban, la única protección era meterse debajo de las camas y mandar a los niños pa’ dentro. “Eso era tremendo. Si estaban en la escuela y se agarraban a pelear, hablábamos con los profesores para que los tuvieran allá. No podían venirse así pa’ la casa.”

Durante los años ochenta y noventa, San Vicente de Chucurí fue una de las zonas más golpeadas por la guerra. Los grupos armados se disputaban el territorio y los campesinos quedaban atrapados entre las balas, el miedo y el silencio. Muchos huyeron, pero Doña Graciela decidió quedarse. “Gracias al Señor, a mis hijos no les pasó nada, pero uno vivía muy preocupado. Mataron a muchos amigos, a veces solo por cuentos… decían que uno había dicho algo, y ya con eso bastaba.”

Durante los años ochenta y noventa, San Vicente de Chucurí fue una de las zonas más golpeadas por la guerra. Los grupos armados se disputaban el territorio y los campesinos quedaban atrapados entre las balas, el miedo y el silencio. Muchos huyeron, pero Doña Graciela decidió quedarse. “Gracias al Señor, a mis hijos no les pasó nada, pero uno vivía muy preocupado. Mataron a muchos amigos, a veces solo por cuentos… decían que uno había dicho algo, y ya con eso bastaba.”

El cacao como refugio

Aun así, el cacao siguió creciendo entre las sombras. Esa planta, símbolo del municipio, se convirtió en refugio y orgullo. “Antes vendía seiscientos kilos cuando eso estaba a ochocientos pesos el kilo, magínese… uno se ponía feliz porque podía pagar el mercadito, la carnecita, comprar ropita”, cuenta. Cada mazorca era una pequeña victoria, una prueba de que la vida podía seguir germinando incluso en medio del miedo.

Con el paso de los años y el fin de los enfrentamientos, el pueblo empezó a respirar de nuevo. “Ya se nos arregló la vida dice, ya vivíamos tranquilos, ya podía uno andar por donde quiera. Cuando ellos estaban, tocaba meterse pa’ dentro apenas oscurecía.” Calcula que hace unos treinta años sintió por fin la calma. “Ahora lo que nos tiene azotados son los ladrones”, dice entre risas, “pero al menos ya no son las balas.”

El cacao, símbolo de identidad y progreso

Hoy San Vicente de Chucurí es otro. Las montañas que antes escondían trincheras ahora huelen a cacao tostado y turismo rural. El municipio produce más de 1.200 toneladas de cacao fino de aroma cada año, lo que representa el 12% de la producción nacional, según la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao, 2024).

Hoy San Vicente de Chucurí es otro. Las montañas que antes escondían trincheras ahora huelen a cacao tostado y turismo rural. El municipio produce más de 1.200 toneladas de cacao fino de aroma cada año, lo que representa el 12% de la producción nacional, según la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao, 2024).

El cacao sostiene la economía de más de 35.000 familias en Santander, y para los habitantes de San Vicente no es solo un cultivo: es una identidad, una forma de sanar.

“Yo soy feliz en el campo —dice doña Graciela—, no me gusta ir al médico ni al pueblo. Soy feliz aquí, con mis gallinitas y con los amigos que llegan a saludarme.”

A sus ochenta y dos años, habla de la vida con la serenidad de quien aprendió a resistir sin rencor. “Que trabajen y que vivan en paz —aconseja a los jóvenes—, que no tengan malentendidos con nadie, que nos ayudemos unos a otros.”

Su historia es también la del pueblo, de las armas al trabajo, del miedo a la cosecha, del silencio a la esperanza. Mientras el sol cae sobre las hojas del cacao, las montañas parecen escucharla. Porque la historia de doña Graciela es, en el fondo, la historia de un país que todavía aprende a sembrar paz.